Actualité des sociétés

Marché carbone : pourquoi les prix pourraient exploser

- Mercredi 5 novembre 2025 - 17:49

- | Par Propos recueillis par Jonathan Blondelet

L’effondrement récent des futures sur l’ETS2 révèle les tensions en germe sur le marché des quotas carbone européen. Décryptage des mécanismes et des enjeux de ce système complexe avec Valentin Lautier, fondateur d’Homaio.

Quels sont les deux marchés du carbone qui coexistent en Europe ?

La distinction classique se fait entre marché volontaire et régulé. Je la trouve imprécise car le marché volontaire peut aussi être régulé, il s’agit en réalité d’un marché de compensation. Dans ce marché, les émissions peuvent être compensées avec des actions d'évitement ou d'absorption : planter un arbre, remplacer un four à bois par un four électrique…

Le marché volontaire est basé sur les crédits carbones, qui représentent la compensation d'une tonne de CO2. A l'échelle mondiale, c'est un marché qui fait un peu moins d'un milliard d'euros en volume et couvre 300 millions de tonnes de CO2, soit moins de 1 % des émissions mondiales. C'est un petit marché, très fragmenté et peu efficace.

Le second marché, le marché d’échange des quotas d’émissions de l’Union européenne, est un mécanisme de tarification. Il ne s’agit plus de compenser, mais de mettre un prix sur les émissions.

Le Commission européenne détermine un plafond d'émission qui s'impose à un certain nombre de secteurs économiques, comme l'acier, le ciment, la pétrochimie, les engrais, le papier… Tous les secteurs émetteurs de CO². Des titres financiers, les quotas d’émissions, sont émis dans la limite du plafond préalablement fixé. Chaque quota représente une tonne de CO2. Le plafond est fixé à 1,3 Md de tonnes aujourd’hui, et il diminue chaque année.

Un nombre de quotas équivalent aux émissions de CO² vérifiées doit être restitué par chaque acteur assujetti à la commission après chaque année . Si le cours des quotas est fixé librement, il augmente mécaniquement à mesure que ceux-ci se raréfient sur le marché.

Marché dans lequel les acteurs financiers et institutionnels peuvent investir depuis 2018…

Avant cette date, il s’agissait d’un marché restreint essentiellement entre industriels. Avec MiFID II, les quotas d’émission sont devenus des titres financiers, entraînant une forte accélération. En regardant sur une période de 10 ans, le rendement moyen annualisé s’élève à 25 %. Dans le même temps, les émissions des acteurs assujettis ont baissé de 37 %.

Le marché des quotas carbone est assez volatile à court terme parce que le prix dépend de la demande, liée à des événements ponctuels comme un épisode de froid, des tarifs douaniers imposés à l’Europe ou une attaque de tanker au Yémen.

A long terme cependant, le prix sera guidé par la décroissance programmée de l'offre avec la baisse du plafond d’émissions, qui doit inciter les acteurs à se décarboner progressivement.

Nous anticipons que la baisse de l’offre, qui doit s’accélérer dans les années à venir, ira plus vite que les capacités des industriels à se décarboner. Une tension structurelle entre offre et demande devrait naître en 2026 et accélérer en 2027. Les institutionnels construisent leurs positions sur ce marché en prévision de l’augmentation du prix du quota, qui pourrait passer de moins de 80 euros aujourd’hui à plus de 120 euros en 2030.

Sur quels éléments est basée cette anticipation ?

Une baisse plus forte de l’offre de quotas couplée à l’extension des secteurs d’activités couverts, dont le transport maritime, et à l’augmentation de la consommation du pétrole dont le coût baisse. Donc une baisse de l’offre liée à une augmentation de la demande.

Par ailleurs, certains acteurs bénéficiaient jusqu’ici de quotas gratuits car l’Union européenne craignait une « fuite du carbone » pour les entreprises à même de délocaliser leur activité facilement. De gros industriels, dans le ciment ou l’acier, ont bénéficié de ces allocations de faveur pendant des années. Cette part de quotas, qui représente encore environ 40 % du marché, diminue progressivement, au fur et à mesure que s’implémente le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de taxer les produits vendus au sein de l’Union européenne mais produits à l’extérieur.

La Commission européenne fait marche arrière sur ses ambitions en termes de durabilité, en témoigne la directive Omnibus I. Ne risque-t-elle pas de revoir aussi ses ambitions à la baisse sur la restriction progressive du nombre de quotas ?

Le fait que ce soit un marché politique constitue effectivement un facteur de risque. C'est-à-dire que c'est un marché qui a été construit par la Commission européenne, par le Parlement, et par les États membres . Mais pour le détricoter, il faudrait que toutes les institutions européennes soient d’accord, et beaucoup d’acteurs se battront pour le maintenir, au premier rang desquels les industriels décarbonés qui deviennent plus compétitifs à mesure que le prix des quotas augmente.

Par ailleurs, les recettes collectées par la Commission (40 Md€ en 2024) sont ensuite redistribuées aux Etats membres pour alimenter leurs politiques de transition, ce qui les motivent pour maintenir l’ambition initiale du système.

La mise en place d’un nouveau marché carbone à partir de 2027, l’ETS2, et l’accélération de la baisse de l'offre, montre également un engagement en faveur de ce marché, qui correspond aux ambitions de la Commission : compétitivité, réindustrialisation et souveraineté énergétique.

Qu’est-ce que ce nouveau marché ?

L’ETS1 englobe la consommation de gaz, de pétrole et charbon par les énergéticiens, les industriels et les transporteurs maritimes et aériens, qui représentent 50 % des émissions européennes. L'ETS2, qui est une extension du périmètre de couverture de l'ETS1, traite une partie des 50 % restants, soit le transport routier et le chauffage du bâtiment. Pour autant, les règles de l’ETS 2 sont différentes : l’obligation ne pèse plus sur l’unité de consommation mais sur le fournisseur, car il serait impossible de contrôler chaque véhicule ou maison à l’échelle européenne.

Donc, tout fournisseur de gaz, pétrole ou charbon pour le transport routier ou le chauffage du bâtiment sera assujetti à un nouveau prix du carbone. Alors que les particuliers ignorent tout de l’ETS1, ils pourraient très rapidement réaliser l’impact de l’ETS2 sur leur facture de chauffage ou de carburant.

C’est pour cela qu’un deuxième mécanisme a été créé, avec des paramètres différents et donc des mécanismes de formation du prix différent. Mais de nombreux paramètres restent encore à déterminer, car la directive de 2023 qui crée l’ETS 2 n’a pas encore été transposée dans les droits nationaux.

Pour autant, les projections montrent que le prix de l'ETS2, selon les paramètres actuels, va être supérieur au prix de l'ETS1. C'est-à-dire que non seulement il sera très élevé, mais qu’en plus, les ménages vont payer plus cher que les industriels par tonne émise.

Certaines projections envisageaient 30 euros de hausse par mégawattheure ou 30 centimes par litre de carburant. Or, Les gilets jaunes sont nés après une hausse de 10 centimes à la pompe. Les États membres ont donc envoyé une lettre à la Commission, qui a assoupli certains paramètres la semaine dernière pour que la hausse soit moins forte qu’anticipée.

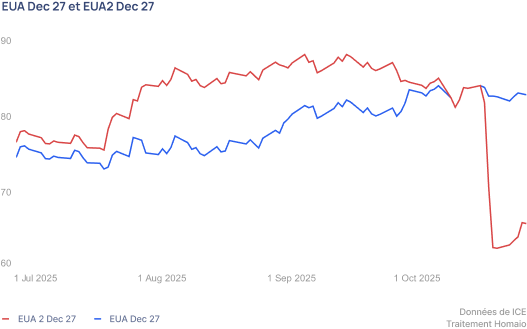

Or, les anticipations de marchés allaient au-delà de 100 euros, là où les analyses d’impact de la Commission réalisées en 2013 tablaient sur 60 euros. Cette nouvelle position a eu pour effet de provoquer un effondrement du prix des futures sur l’ETS2, dont les spreads avec l’ETS1 étaient fortement écartés.

Pour en revenir à l’ETS 1, à partir de quel prix du quota les entreprises décarbonent-elles leur activité ?

L’arbitrage entre décarboner et ne pas décarboner dépend du coût du carbone : les professionnels ne vont décarboner que si le coût du carbone est supérieur au coût marginal de l'abattement.

Pour un énergéticien, le coût marginal se situe entre 50 et 70 euros, ce qui a conduit à rapidement décarboner la production énergétique en Europe. Les émissions ont diminué de 15% par an pendant trois ans. Pour un cimentier ou un aciériste, c'est plutôt 120 et 140 euros la tonne, ce qui correspond aux anticipations de prix à 2030. Pour un transporteur maritime je crois que c'est de l'ordre de 500 euros la tonne. La décarbonation va donc se faire par ordre de mérite, grâce à l’effet ciseaux produit par le marché, ce qui montre qu’il est fonctionnel.

Si l’objectif de ce marché est rempli, les derniers investisseurs vont logiquement se retrouver avec des actifs échoués ?

Le marché des quotas couvre à peu près la moitié des émissions européennes et va continuer de s'étendre, tout en se métamorphosant avec de nouvelles technologies comme les systèmes de captation de carbone. Les derniers quotas auront théoriquement une liquidité nulle et une valeur infinie, mais cela n’arrivera pas avant 2060 au mieux. Pour le moment la visibilité est bonne à 10-15 ans, mais ce qui va se passer après est plus incertain.